安徽省农村生活垃圾治理技术指南

作者: 日期: 2020/5/6 16:28:14 来源:日前,安徽印发《安徽省农村生活垃圾治理技术指南》。全文如下:

安徽省农村生活垃圾治理技术指南

安徽省住房和城乡建设厅

2020年04月

前 言

为贯彻习近平总书记关于农村人居环境整治工作的重要批示指示精神,落实安徽省委省政府关于农村生活垃圾治理的工作部署,加强对全省农村生活垃圾治理工作技术指导,结合我省农村生活垃圾治理的实际情况,依据《农村生活垃圾处理导则》(GB/T 37066)、《环境卫生设施设置标准》(CJJ27)、《环境卫生技术规范》(GB51260)等标准和规范,现对我厅2013年编制的《安徽省农村生活垃圾处理技术指南(试行)》进行修订。修订后的指南适用于全省范围内农村生活垃圾治理。

指南使用过程中,请各地注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关材料寄至主编单位:安徽省城建设计研究总院股份有限公司环境与河湖研究院《指南》编制组(地址:安徽省合肥市包河区花园大道9号;邮编:230051;邮箱:102309183@qq.com;联络人:周洁;电话:0551-62872417)。

第一章 总 则

1.1 为规范和指导全省农村生活垃圾治理工作,构建农村生活垃圾治理长效机制,根据城乡融合发展、人居环境整治等相关要求,制定《安徽省农村生活垃圾治理技术指南》(以下简称《指南》)。

1.2 本《指南》适用于全省范围内农村生活垃圾收集、转运、处置和清扫保洁。

1.3 农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设和运行应遵守国家法律、法规和行业标准、规范,贯彻执行生态环境保护、能源资源节约、减少污染排放、劳动保护、水土保持和安全卫生等相关规定。

1.4 各地应落实地方主体责任,明确责任分工,强化日常管理,统筹县(市、区)、乡镇、村三级农村生活垃圾治理的设施建设和运行管理,落实住建部和省住建厅关于农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设与运行的相关工作要求。

1.5 农村生活垃圾的收集、转运和处置设施建设应遵循布局合理、整洁卫生、适用耐用、操作简便、维护方便的原则。

1.6 农村生活垃圾收集、转运和处置设施运行应建立工作台账及监督考核机制,严禁随意倾倒、堆放、露天焚烧、跑冒滴漏以及任何违法违规形成新的非正规生活垃圾堆放点等行为。

1.7 农村生活垃圾治理工作应推行市场化运营,并应聘请第三方咨询机构充分调研分析生活垃圾治理现状及存在问题,结合地方财力、物力等因素,合理确定设施建设标准和车辆、设备配置标准,明确近远期治理目标。

1.8 农村生活垃圾治理应实现“四无”目标,即:集镇、村庄周边和农村房前屋后无零星生活垃圾;集镇、村庄周边无暴露堆放、简易填埋的生活垃圾;铁路、公路及河湖沿线无散落的生活垃圾;河塘、沟渠无漂浮生活垃圾。

1.9 农村生活垃圾治理应做到“五有”,即:有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监督考评制度。

1.10 农村的工业垃圾、农业废弃物、建筑垃圾、医疗废物、危险废物以及粪污等垃圾应根据相关规定单独收集、运输和处置,严禁混入生活垃圾收集、转运和处置系统。

第二章 术 语

2.1 农村生活垃圾

指农村日常生活中或者为农村日常生活提供服务的活动中产生的固体废物,以及相关行政法规规定视为农村生活垃圾的固体废弃物。

本《指南》中农村生活垃圾不包括村内企业、作坊产生的工业垃圾、农业生产产生的农业废弃物,建筑垃圾、医疗废物、危险废物和粪污等垃圾。

2.2 可回收物

指适宜回收循环使用和资源利用的废物,包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

2.3 厨余垃圾

指农村日常生活中的食物下脚料、剩菜剩饭、丢弃的蔬菜及瓜果皮等有机可生物降解的垃圾。

2.4 有害垃圾

指对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的垃圾。包括废油漆、废灯管、废日用化学品、过期药品和农药包装物等。符合生态环境部《国家危险废物名录》规定的种类。

2.5 其他垃圾

指在生活垃圾分类中,除去可回收物、厨余垃圾、有害垃圾以外的所有生活垃圾的总称,包括无经济价值的商品包装物,难以再次利用或被污染的纸张、塑料制品、织物等。

2.6 生活垃圾收集设施

指为收集生活垃圾配建的设施和容器,包括村民家中生活垃圾收集桶、村镇内设置的生活垃圾收集桶、箱等。

2.7 生活垃圾转运站

指为了降低生活垃圾运输成本,提高清运效率,在生活垃圾产生地或生活垃圾收集点至处置场(厂)之间所设置的生活垃圾转运设施,将生活垃圾进行收集压缩后运往生活垃圾处置场(厂)。

2.8 末端处置设施

指按照国家标准规范建设的生活垃圾处置设施,包括生活垃圾卫生填埋场、焚烧厂等。

2.9 生活垃圾收集车

指将农户、村镇内的生活垃圾收集起来送往生活垃圾收集点、转运站或处置场(厂)的车辆。

2.10 生活垃圾转运车

指将生活垃圾从转运站转运到市、县(市、区)大中型生活垃圾转运站或末端垃圾处置场(厂)的车辆。

第三章 清扫保洁

3.1 农村清扫保洁范围应包括行政区划范围内的主次干道、村村通道路(含绿化带内杂物清理)、广场游园、河塘沟渠等公共场所的保洁。

3.2 乡镇政府驻地和其他集镇道路应安排专人负责清扫保洁,并做到“四无四净”(“四无”即无垃圾堆积、无沙石泥土、无果皮纸屑、无污水粪便;“四净”即路面净、路牙净、绿化带净、边沟净),路面基本见本色;垃圾无漏收;雨水窨井箅无阻塞;路面无明显积水、淤泥;废物箱及时清掏、洗刷,保持完好整洁。

3.3 其他农村区域应每日对村村通道路及村庄道路、河塘沟渠及公共场所进行保洁,确保道路及公共区域无垃圾堆和零散垃圾。做到路面净、路牙净、路肩净;河塘沟渠水面无漂浮垃圾,两岸无堆积垃圾。

3.4 村民应遵守村规民约,负责房前屋后卫生,不乱扔生活垃圾,不乱倒生活污水。

3.5 保洁员应负责责任区内道路、水体、公共场所的日常环境卫生保洁。

3.6 采用市场化运营的县(市、区)、乡镇,应在挂网招标前,聘请专业咨询公司,因地制宜、合理确定农村生活垃圾治理实施方案并报经政府批准后进行公开招标,中标公司进场后必须按照合同约定的服务范围、质量标准进行清扫保洁和生活垃圾收集清运等服务。

第四章 收运体系

4.1 农村的生活垃圾实行“户集中、村收集、乡镇转运”。

4.2 生活垃圾收运单位应根据垃圾量、作业时间等要求,配备相应的收集设备和作业人员,并合理确定生活垃圾收运路线和建立工作台账。

4.3 农村生活垃圾收集宜采用桶(箱)装车载的收运模式,应取缔不符合环保要求的敞口垃圾池、垃圾房和垃圾收运车辆。

4.4 实行生活垃圾分类的村镇,住户应自行设置或由政府统一配置垃圾分类收集容器,将家庭生活垃圾分类集中后自行投放到公共垃圾分类桶或专人上门收集。

4.5 保洁员应及时将村庄公共垃圾桶里的生活垃圾收集到村庄生活垃圾收集点,乡镇根据确定的生活垃圾运输模式,将生活垃圾收集点的垃圾收运至乡镇转运站或末端处置设施。

4.6农村生活垃圾运输模式

农村生活垃圾运输模式的确定需考虑村庄人口密度、乡镇道路状况及村庄生活垃圾收集点或转运站至生活垃圾末端处置设施的运输距离等因素。

1.生活垃圾直运模式

运输距离小于10公里时,根据村庄人口密度不同,宜采用直运模式。

直运模式:以收集点为基础,将收集的生活垃圾直接运往末端处置设施。

2.生活垃圾转运模式

当生活垃圾运输距离大于10公里、且垃圾量较大时,宜采用转运模式。生活垃圾转运模式又可分为“一级转运”模式和“二级转运”模式。

运输距离大于10公里、小于30公里时,宜采用“一级转运”模式,乡镇生活垃圾转运站可将生活垃圾直接送至末端处置设施;

当生活垃圾实际运输距离大于30公里时,宜采用“二级转运”或者“一级转运”模式运输垃圾。两种技术路线分别如下:

① 收集车将生活垃圾收集送至乡镇生活垃圾转运站——大中型生活垃圾转运站——末端垃圾处置设施;

② 收集车将生活垃圾收集送至大中型生活垃圾转运站——末端垃圾处置设施。

4.7农村生活垃圾收运设备设施

4.7.1 家庭垃圾桶

1.农村家庭应配置垃圾桶,日常产生的生活垃圾贮存在桶内,禁止随意堆放和丢弃。

2.农村家庭垃圾桶应经济、实用,垃圾桶材质应具有较好防腐、阻燃性能,可选用高密度聚乙烯或不锈钢材质。

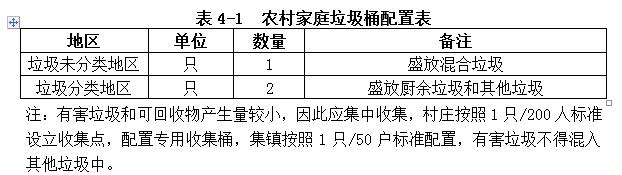

3.垃圾桶配置数量详见下表4-1。

4.7.2 公共垃圾桶

1.村庄内配置公共垃圾桶,用于收集农户家庭生活垃圾。

2.公共垃圾桶应选用120升或240升标准塑料垃圾桶,塑料垃圾桶应符合《塑料垃圾桶通用技术条件》(CJ/T 280-2008)规定。

3.公共垃圾桶配置标准

村庄:按照每5-10户配置1组;

乡镇建成区:居住小区按照每栋楼的单元入口附近配置1组;

沿街商铺按每10户配置1组。

生活垃圾未分类的地区,每个收集点配公共垃圾桶1只,实施垃圾分类的地区,每个收集点配置的公共垃圾桶数量应与分类要求相适应。

4.7.3 公共场所废物箱

1.农村的集市、车站、码头、停车场、游园、广场等公共场所应设置废物箱。废物箱应美观耐用、抗老化、阻燃、防腐,并应能防雨、方便清掏和保洁。

2.废物箱应有明显标志,易于识别。

3.集镇和村庄公共场所、停车场、游园广场等按300-500平方米设置一处。

4.集镇主要街道两侧的废物箱按如下要求配置:

商业、金融业街道:80米-150米;

集镇主干道、次干路:150米-300米;

支路、有人行道的快速路:300米-500米。

4.7.4 生活垃圾收集点

1.生活垃圾收集点应设在村庄交通较好地段,不得设置在环境敏感区域和影响道路交通区域,并方便收集车收运,其标志应清晰、规范、便于识别。

2.生活垃圾未分类的收集点占地面积不宜小于5平方米;实行分类收集的收集点占地面积不宜小于10平方米。每个自然村宜设置一处生活垃圾收集点。

3.实施生活垃圾分类收运的地区,生活垃圾收集点内宜设置分类储存间。如果采用大型垃圾桶或垃圾箱替代收集点,应根据生活垃圾分类增加垃圾桶或垃圾箱的数量,以满足分类收集的需要。

4.放置垃圾桶(箱)的地方宜采取防雨措施。

5.各地应因地制宜选择设置生活垃圾收集点,并符合《环境卫生设施设置标准》(CJJ 27)的规定。

4.7.5 生活垃圾收集车

1.生活垃圾收集车应由县(市、区)、镇(乡)统一购置,用于垃圾桶或收集点的生活垃圾收集;生活垃圾收集车应符合《垃圾车》(QC/T 52)的规定。

2.各地因地制宜合理选购密闭式生活垃圾收集车,收集车应按规定在醒目位置喷涂相应的标志,收运途中不得遗撒、滴漏。

3.实施生活垃圾分类的地区,生活垃圾收集车应能满足分类收集的需要。

4.7.6 生活垃圾转运站

1.村庄人口数量超过5000人或乡镇建成区生活垃圾产生量超过4吨/日同时小于30吨/日,到末端处置设施运距在10公里以内的宜设置收集站;以转运功能为主,转运量超过30吨/日,运距在10公里以外的,宜设置垃圾转运站。

2.采用人力收集,收集站的服务半径最大不宜超过1公里,采用小型机动车收集,服务半径不宜超过2.5公里。

3.收集站宜设置在村庄、集镇建成区市政设施较完善、方便环卫车辆安全作业的地方。

4.收集站设计规模可按式4-1计算。

Q=n*q/1000 (式4-1)

式中:Q -- 生活垃圾收集站转运能力,吨/日;

n -- 生活垃圾收集站服务范围内人口数量,人(村庄人口等于户数乘以每户人口,村庄每户人口最大取5人,最小取3人;集镇建成区人口为常驻人口+流动人口);

q —生活垃圾人均产生量,千克/日(农村宜取0.4-0.6千克/日人。)。

5.收集站建设标准

农村生活垃圾收集站建设标准应参考《生活垃圾收集站建设标准》(建标154)和《生活垃圾转运站工程项目建设标准》(建标117)标准执行。

收集站外形应美观,符合环境保护相关标准,并应与周围环境相协调。

收集站应配套建设雨污分流设施,避免雨水或其他自然水体流入,应配套建设污水收集池,结合环保主管部门意见或者环评批复,可以预处理达到纳管标准后排到污水处理厂(站)或用吸污车送至市、县(市、区)渗滤液处理设施进行处理。

注:① 收集量指标中Ⅰ、Ⅱ类含下限值,不含上限值;Ⅲ类不含上限值;

② 建筑面积指标中同类设施中,规模大者取上限,规模小者取下限,在此区间内的规模宜采用内插法进行测算;其他功能设施(如附属建式公厕、垃圾分选区等)建筑面积另计;

③ 投资估算不包括收集、转运车辆购置费用、征地拆迁费用及分选、公厕、景观与站外工程等其他辅助功能建设投资;对环保有特殊要求的或涉及软地基处理、半地下结构等特殊情况可适当调整费用。

6.对原先已建收集站或转运站,没有达到上述建设标准要求的,应对原有收集站或转运站进行升级改造。

4.7.7 生活垃圾转运车

1.农村生活垃圾转运车宜集中管理、统一调配使用,并符合《压缩式垃圾车》(CJ/T 127)和《车厢可卸式垃圾车》(QC/T 936)规定。

2.生活垃圾转运车应在醒目位置标识相应的标志,应选用密闭性好、经济实用的车辆,推行生活垃圾分类地区的不同种类垃圾应使用专门的转运车辆运输,严禁混装。

3.生活垃圾转运车的选择应满足生活垃圾转运站工艺要求。采用压缩车直运的地区宜选用5吨以上的车辆;转运距离20公里以上,宜选用8吨以上转运车。

第五章 处理处置

5.1 实施生活垃圾分类的地区,可回收垃圾纳入资源回收利用体系;有害垃圾单独收集、妥善处置;厨余垃圾可就地资源化处理或送至市、县餐厨(厨余)垃圾末端处置设施进行处理;其他垃圾应送至市、县生活垃圾末端处置设施进行处理。严禁源头分类后的生活垃圾混合收运及处置。

5.2 农村生活垃圾应因地制宜采用经济、适用的集中处置模式,生活垃圾处置模式的选择应符合下列要求:

1.处置模式应坚持减量化、资源化和无害化原则;

2.处置模式工艺技术应成熟、可靠;既要考虑建设投资成本,也要考虑运行成本;

3.优化配置生活垃圾收运及处置资源,减少农村生活垃圾治理运行成本。

5.3 农村生活垃圾严禁采用下列处置模式:

1.堆放于河流、池塘堤坝或直接倾倒在沟塘洼地内;

2.集中露天堆放或者简易填埋;

3.露天焚烧;

4.用于道路路基和房屋基础建设的回填用土。

5.4 农村生活垃圾无害化处置应充分利用市、县(市、区)生活垃圾终端处置设施,市、县(市、区)现有处置设施容量不足的,应提前统筹规划新建或扩建。原则上镇、村不单独建设生活垃圾末端无害化处置设施。严禁将农村生活垃圾跨市域处置。严禁将城市生活垃圾转移到农村随意堆放、填埋、焚烧。禁止乱堆乱倒、乱填乱埋生活垃圾。

5.5 对已建的村镇小型生活垃圾焚烧炉,环保监测不达标或配套设施不完善的,必须取缔拆除,不得继续使用。

5.6 各县(市、区)应全面开展辖区内非正规生活垃圾堆放点排查,并按照《安徽省非正规生活垃圾堆放点整治技术指引(试行)》的要求及时完成规范整改。严禁新增非正规生活垃圾堆放点。

第六章 运行与管护

6.1 农村生活垃圾治理工程建设单位应成立项目管理机构,项目管理机构应参与设计会审、设备选型采购、施工质量监督,组织工程各阶段验收、调试和移交;并会同运行管理单位制定运行、维护操作规程和规章制度,收集整理设施建设和设备安装竣工资料。

6.2 农村生活垃圾治理应实行统一领导、分级负责的原则。市级农村生活垃圾治理主管部门,负责对所辖县(市、区)农村生活垃圾治理指导、考核、监督工作;县(市、区)农村生活垃圾治理主管部门负责本辖区内农村生活垃圾治理组织实施工作;乡镇负责本辖区生活垃圾收集、转运作业和设施的日常维护管理;村负责本村范围内生活垃圾收集、环境卫生清扫保洁作业管理。

6.3 生活垃圾处理设施、设备和环卫专用车辆的操作使用必须责任到人,岗位工应通过培训考核,合格后持证上岗,并严格遵守操作规程和劳动纪律,确保运行安全。

6.4 制定完善村规民约,引导村民共同参与农村生活垃圾治理,积极实行生活垃圾分类,做好门房前屋后清扫保洁工作,不断增强村民的环境卫生意识,自觉遵守保洁制度和爱护垃圾收集清运设施设备,保护农村生态环境,建设美丽家园。

6.5 各市、县(市、区)要采取切实有效措施,加强对所辖区域农村生活垃圾治理市场化服务质量和环卫作业人员监督考核。同时鼓励、支持群众监督、社会监督和媒体监督,并将监督考核结果与支付服务费挂钩,做到奖罚分明。

6.6 农村生活垃圾治理主管部门及农村生活垃圾治理运营单位应制定突发事件应急预案,明确相关的风险防范措施。运营企业应组织工作人员进行应对风险发生的培训和演练,如一旦发生突发公共卫生事件,应制定防控工作方案,做好环卫作业人员防护、环卫设施设备及工作场所的消毒消杀工作。突发事情处理结束后应及时总结经验并编写报告,存档备案。

6.7 管护标准

6.7.1 垃圾桶、废物箱

1.村居民家庭中使用垃圾桶由村居民自行配置,并负责日常的清洗、维护和更换。有条件的村、乡镇也可统一配置。

2.行政村、自然村及乡镇建成区用于户外使用的大型垃圾桶由村委会、乡镇政府或市场化公司自行购置,并负责日常的清洗、维护和更换,村镇或市场化公司负责村镇公共场所卫生保洁及垃圾收集清运,确保垃圾收集无死角和遗漏。有害垃圾管理应制度严格责任到人,严禁无关人员接触有害垃圾。

3.村庄及乡镇建成区垃圾桶内垃圾由保洁人员根据实际情况及时收集和转运,避免垃圾满溢或就地丢、放。垃圾收集和运输过程应做到密闭化和容器化,防止抛撒滴漏。

6.7.2 垃圾收集点

1.垃圾收集点由环卫专业队伍负责管理,保洁员将收集到的垃圾送往垃圾收集点。乡镇环卫部门或市场化公司负责收集点内垃圾的外运,垃圾应及时清运,不得积存,垃圾收运后对收集点内及周边进行彻底清扫,定期喷洒消毒药水;规范卫生保洁措施,每周对收运设施至少清洗一次。

2.通往收集点的道路应设置标志,在收集点周边不得堆放无关的物品,保持道路通畅。

6.7.3 生活垃圾转运站

1.生活垃圾转运站管护应符合《生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ 109)的规定,制定操作人员岗位责任制和各岗位安全操作规程,并严格执行。

2.收集车辆到达转运站后应按规定倾倒垃圾,倒空的车辆应及时离开卸料区,车体及收集箱需清理干净,操作完毕后应及时对作业区进行清洗打扫。

3.转运站供电、给排水、除臭等设施、设备应定期检查维护,发现异常及时修复。

4.应定期对压缩设备进行保养维护和检测。

5.站区内应定期消杀,防止蚊蝇、蟑鼠等滋生。

6.转运站应设置必要的交通、安全警示标识,标识破损时应及时更换。

7.转运站应设置必要的通风装置。

8.转运站的垃圾应及时清运,渗滤液必须收集,应配套建设污水收集池,污水经预处理达到纳管标准后可排到污水处理厂或用吸污车送至垃圾渗滤液处理站进行处理,严禁乱排乱倒污染环境。

6.7.4 生活垃圾收运车辆

1.生活垃圾收运车辆应有固定停放场所,并定期清洗,保持整洁、标志清晰、齐全,车身无锈蚀、无垃圾,杜绝拖挂、抛洒垃圾等现象。

2.生活垃圾收运车辆应定期保养,及时维修,禁止“带病”上岗作业,并按照规定上牌、领证、年检和购买保险。

6.8 设施运营及劳动定员

6.8.1 收集系统保洁员

农村应配备相对稳定的保洁人员,负责公共区域的环境卫生及村民生活垃圾收集。生活垃圾收集系统的劳动定员应按照定岗定量的原则,根据地区特点、居住人口分布、技术水平、投资体制、当地社会化服务水平和运营管理的要求,合理确定。一般按照农村人口300—500人配备1名保洁员。

6.8.2 设施设备运行人员

应遵循定岗定量原则,根据项目工艺特点、技术水平、操作要求、当地社会化服务水平和运营管理要求,合理确定。一般生活垃圾收集车辆宜配置一名驾驶人员和辅助收集人员,与转运站配套的运输车辆配置一名驾驶人员,Ⅰ类转运站宜配置2名操作人员,Ⅱ类、Ⅲ类转运站配置1名操作人员。

第七章 长效机制

7.1 县(市、区)级政府是农村生活垃圾治理的责任主体,乡镇政府和村委会负责农村生活垃圾治理的具体实施或监管。

7.2县(市、区)应结合地方生态环境保护目标编制农村生活垃圾治理中长期规划和年度实施计划,合理确定农村生活垃圾治理模式和治理目标。

7.3 农村生活垃圾收集、转运、处置设施建设应纳入市、县(市、区)相关规划,遵循区域统筹、布局合理、经济适用、方便操作的原则。

7.4 农村生活垃圾管理应积极推行源头分类减量,鼓励开展生活垃圾分类和循环利用。

7.5 农村生活垃圾分类应结合本地区生活垃圾的特性和处理方式选择分类方法,宜分为“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾"四类。

7.6 实行生活垃圾分类的区域,应同时实现生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。

7.7 倡导农村生活垃圾收运处置实行全过程信息化管理,构建高效管理模式。

7.8 市、县(市、区)主管部门应指导乡镇政府和村委会加强农村生活垃圾治理的宣传教育,并通过宣传栏、发放图册、上门指导、组织开展活动等方式定期进行农村生活垃圾治理工作的宣传,提高村民主动参与意识。

7.9 各类媒体应积极定期开展农村生活垃圾治理的公益宣传。

第八章 附则

本《指南》自安徽省住房和城乡建设厅颁布后实施,原《指南(试行)》自动废止。