论电力市场的重要性|如何处理交叉补贴问题是电改的大事

作者: 日期: 2019/3/22 16:53:08 来源:一、新技术应用的困境

为了引出市场机制的重要性,首先对两个新技术在国内应用推广的困境进行了介绍,分别是以可再生能源为主的微电网和基于CCHP技术的微能源网。

前者虽然在十几年来受到高校、科研院所、制造企业甚至国家能源主管部门的追捧,技术成果、专利、产品鉴定、示范项目不可谓不多,但最终的工程化应用却少之又少。究其原因,就是没有好的市场机制让业主为其买单,或者是说不能给业主带来价值。

后者是另外一种形式的微网,其天生的梯级利用特性与国家能源部门提倡的“多能互补、集成优化”不谋而合,但在缺少市场化电价的背景下,同样难以实现盈利。天然气的利用还是要用到刀刃上,要有一个好的机制把天然气发电配置到最需要的地方,比如作为平衡机组、分布式能源供需平衡等等,这个机制不能是补贴机制,应该是市场机制。有了电力市场,实时电价、容量机制等可以保证大机组的燃气电厂收益,分布式交易模式可以保证CCHP的收益。

对于目前阶段的微网,建议:

1. 经济性,找储能的伴生品甚至替代品,比如余热、余压发电等;

2. 从需求入手,充分尊重负荷;

3. 考虑分布式交易,保证收益;

4. 考虑供冷供热;

5. 可再生能源不仅仅是光伏和风电,地热、生物质也是。

二、市场机制的重要性

1. 目前能源/电力的非商品属性

十八大以来的能源/电力体制改革的出发点:让市场发挥更大的作用,逐步回归能源和电力的商品属性。目前的非商品属性包括:价格倒挂、交叉补贴、不合理的费用分摊等。

以价格倒挂为例,我国的电价结构和大部分市场化国家不同,居民电价比工业电价要低,下表为2018年9月1日实施的江苏省销售电价(表中需量电价为40,容量电价为30)。

有看官讲了,居民电价便宜怎么就不符合商品属性了,听我道来。我在南京,扬子石化是南京的大型企业,计量关口表安装在220kV进线侧,两部制收费模式。除承担30元/(kW.月)的变压器容量电价之外,还需要0.5968元/kWh的电量电价。第一档电价下,220V单相接入的居民电价为0.5283元/kWh,便宜多了,还不需要容量费。220kV的电变成220V的电,在南京城区至少要经过220kV变压器一台、10kV变压器一台,还有就是环网柜、开闭所以及若干长度的电缆线路(10kV/380V)等等。在这过程中,220kV变压器保护、10kV线路保护、若干DTU等还得负责保驾护航。忙活半天,电到了居民家里,反而便宜了。好比南京的盐水鸭,寄到北京的邮费10元钱,寄到辽宁开原象牙山村,邮费只要5元钱。这是电力非商品属性之一。

有看官又讲了,电网公司忙活半天,把电送到居民家里,少收钱,不是好事嘛,电网公司真是良心企业。这就又引出了另外一个非商品属性:交叉补贴问题。我国的交叉补贴问题非常复杂,很难讲清楚,大致来说分为以下三类:

省(自治区、直辖市)内发达地区用户对欠发达地区用户的补贴;

高电压等级用户对低电压等级用户的补贴;

大工业和一般工商业用户对居民和农业用户的补贴。

当然,1.9分的可再生能源电价附加不属于交叉补贴!

交叉补贴扭曲了电的价值,电价信号不能真实反映市场上的供需关系,不利于企业健康发展,影响效率的同时并没有达到公平的目的。在今天的中国,这一问题更为突出,假设没有过多的交叉补贴,企业负担会大大减轻,或许不需要总理连续两年要求工商业电价下调10%。那取消了交叉补贴,低收入居民怎么办?暗补改为明补,美国很多州就有生命线电价,政府掏钱!

如何处理交叉补贴问题是电改的大事,2015年电改九号文六个配套文件之一的《关于推进输配电价改革的实施意见》,其中第三部分主要措施共计4条,分别是:逐步扩大试点范围、认真做好输配电价测算工作、分类推进交叉补贴改革、明确过渡时期电力直接交易的输配电价政策。

本月初,发改委、能源局发布的《关于征求进一步推进电力现货市场建设试点工作的意见的函》中,第(十一)条要求:电力现货市场价格形成机制设计应避免增加市场主体之间的交叉补贴。

2. 电力市场的基本作用

1). 发现价格、提高全社会福利。

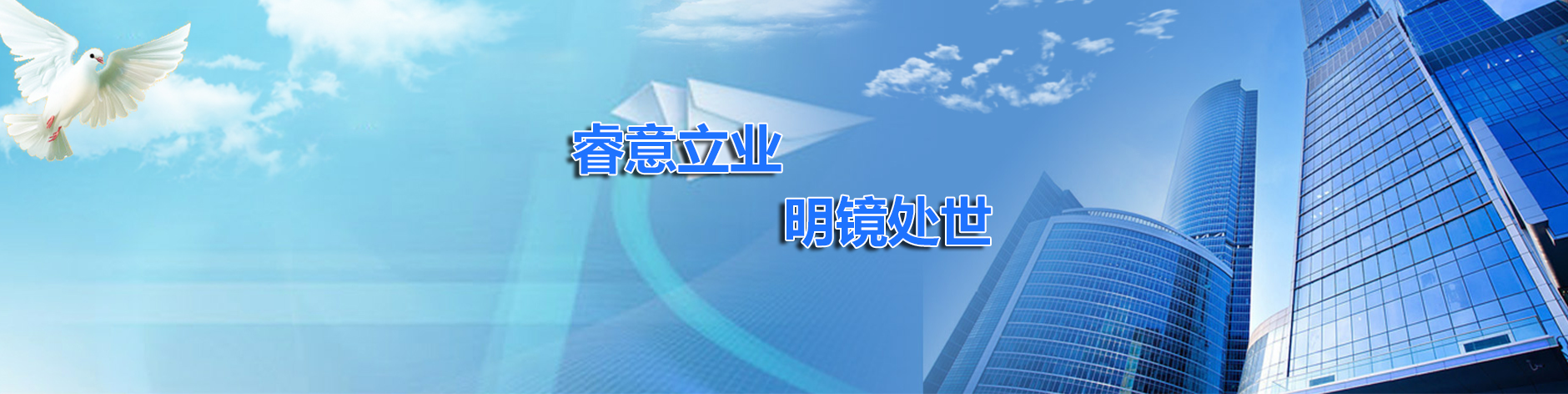

以A为起点的曲线为需求曲线,以D为起点的曲线为供应曲线。在完全竞争的市场环境下,G点为市场供需平衡点,此时全社会福利最高。ABG包围的区域为消费者福利,BDG包围的区域为生产者福利,ADG包围的区域为全社会福利。

如果采取管制的电价,假设电价为P2,低于P0。生产者福利缩减为CDF,大大缩小。消费者福利为ACFE,是否增加呢?不一定,与生产者曲线密切相关。全社会福利指定是减小的,EFG对应减小的区域。

2). 实现资源优化配置,提高效率,包括能源利用效率和设备利用效率。

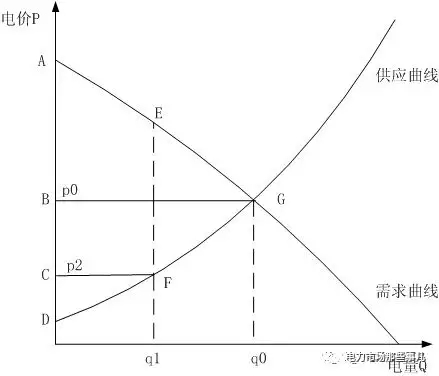

以投资为例,管制模式下,投资由政府引导,很容易出现周期性的过剩和短缺现象,如下图:

我国这一问题尤其突出,面多了加水、水多了加面屡见不鲜,2016年煤电机组的断崖式下马就是最典型的例子。轻规划、重审批导致了近年来光伏盲目发展,2017年底即完成了十三五的规划目标,补贴压力山大。

而在市场机制下,节点边际电价可以从时间、空间维度精确的显示资源的短缺状态;容量市场等可靠性支持机制,则会有效的激励未来资源的投资。

举个特高压和可再生能源消纳的例子。

2017年,我国跨区输电容量达到1.3亿千瓦,超过了英国的装机容量。截至2017年,我国特高压投资620亿美元。直流特高压利用效率不到60%,交流不到20%。经济效益何在?

同期的三弃率虽有缓解,“但离可再生能源健康发展的要求还有较大差距”。社会效益何在?

表中,可再生能源电量占比高的几条线送的都是水电。

美国德州,2010年也出现过弃风严重的情况,全年弃风量达到潜在发电量的17.1%。

当时弃风的最大原因是输电阻塞,但是ERCOT并不是仅使用输电投资的简单方式,而是配合以节点电价改革、FTR、负电价等市场化手段,吸引风机选址在自然资源与负荷中心之间达到平衡、有效引导风电机组经济发电。

德州风电最高发电记录是2016年2月18日创造的1402万千瓦,同日风电最高渗透率大于45%。而风电装机占全部装机只有10%左右。

这段时间,德州为解决可再生能源的输配投资为70多亿美元。

同样,在德国,自从制定核电退出计划之后,可再生能源发电快速发展。2015年年底,德国总装机容量近2亿千瓦,风电与光伏总装机为8500万千瓦,但德国的弃风弃光率不超过1%。

至少在风电方面,德州与我国有类似的资源禀赋,风电主要在北部靠近北海的地区,用电负荷则是在中南部地区。曾经出现过输电阻塞问题。

德国采取的方式也不是单靠增加投资,而是用到了新能源上网交易新政策、建设并网评估和规划体系、增加新能源的主动可调节性、再调度、负荷响应等市场手段。

三、电化学储能的三个应用场景分析

1、用户侧削峰填谷

削峰填谷的盈利模式是峰谷套利。利用较低的谷电价给储能充电,用电高峰时段,把电放出去,赚个价差。该办法实施起来简单方便,甚至不需要知会供电公司。据测算,当前投资成本条件下,当峰谷价差达到0.7元/kWh,项目就可以盈利。

该模式不具备持久性,原因在于作为分时电价的一种,峰谷电价并不是自然存在的,存在的前提是用电量存在高峰、低谷时段。峰谷电价差“红利”带来的用户侧储能项目增多,势必会减少峰谷电量差,作为负反馈将导致“红利”下降,至多维持在微薄盈利的水平。

或许实时电价会实现储能充放电套利的目的,但依赖制度出台、智能电表安装、分布式能量管理或交易平台的支持等几方面的因素,实现难度极大。

用户侧储能还有另一种盈利模式:在两部制电价模式下,降低容量或需量费用实现降低综合电价的目的。该模式在美国被称为电网公司的“死亡螺旋”,终端用户通过储能等技术手段将本应承担的输配成本转嫁到其他用户头上,其他用户看到输配电价增加就会照葫芦画瓢,最后导致电网公司用户减少。可见,简单、粗暴的采用该模式是不具持续性的。